Tirol

Wirtschafts- und Wohlstandsniveau

Die österreichische Wirtschaft befindet sich in einem anhaltend schwierigen Konjunkturumfeld und verzeichnet das zweite Jahr in Folge einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Erneut sind die Industrieregionen mit einem stärkeren Wirtschaftsabschwung konfrontiert.

Entgegen dem bundesweiten Trend einer rückläufigen Wirtschaftsleistung stagnierte die Tiroler Wirtschaft getragen von einer relativ robusten Industrie und dem Tourismus.

Die Industrieproduktion verzeichnete zumindest eine Stagnation. Besonders positiv beitragen konnten die pharmazeutische Industrie, aber auch die Nahrungsmittelindustrie und die Getränkeherstellung. Auch die Warenexporte stiegen in Tirol entgegen dem österreichweiten Trend. Die Bauwirtschaft, insbesondere der Hochbau, war von der allgemein schwachen Baukonjunktur betroffen. Auch diese zeigt sich aber in Tirol robuster. Rückgänge hingegen waren im Handel, den industrienahen Dienstleistungen und der Transportwirtschaft zu verzeichnen. Der öffentliche Sektor und auch der für Tirol so wichtige Tourismus entwickelten sich positiv. Bei der Zahl der Nächtigungen gab es erneut ein Plus und liegt damit nur mehr knapp unter dem bisherigen Rekordwert aus dem Vorpandemiejahr 2019.

Die Beschäftigtenzahl stieg mit +0,7% stärker als in den meisten anderen Bundesländern an (Österreich: +0,1%). Die Zahl der arbeitslosen Personen stieg etwa im Österreichschnitt an (+9,3%; Österreich: +10,0%). Die gestiegene Arbeitslosenquote ist mit 4,3% eine der niedrigsten in Österreich (Österreich: 7,0%).

Das Bruttoregionalprodukt (BRP) misst die wirtschaftliche Leistung einer Region. Das Bruttoregionalprodukt je Einwohner/in (BRP/EW) ermöglicht einen Vergleich der Wirtschaftskraft der Regionen.

Für Tirol wurde im Jahr 2022 ein BRP/EW von rund 103% des österreichischen Werts ausgewiesen (Rang 4 unter den österreichischen Bundesländern).

Zwischen 2020 und 2022 wurde ein Anstieg des BRP von 17,9% verzeichnet (Österreich: +17,8%).

Das BRP bezieht sich auf den Arbeitsort, während die dazu in Relation gesetzten Einwohner/innenzahlen auf den Wohnort bezogen sind, d.h. dass regionsüberschreitende Pendler/innenströme unberücksichtigt bleiben. Ergänzend gibt der Indikator „BRP pro Erwerbstätiger/Erwerbstätigem” (BRP/Job) wieder, wie viel an den Arbeitsstätten je Region von den jeweiligen Arbeitskräften erwirtschaftet wird (Produktivität).

Für Tirol wurde im Jahr 2022 eine Produktivität von rund 96% des österreichischen Werts ausgewiesen (Rang 5 unter den österreichischen Bundesländern).

Die Wirtschaftsstruktur Tirols wird von einem hohen Anteil der unselbständig Beschäftigten im Dienstleistungsbereich geprägt, Tirol ist eines der tourismusintensivsten Bundesländer Österreichs.

Die Bruttowertschöpfung (BWS) ergibt sich aus dem Gesamtwert der im Produktionsprozess erzeugten Waren und Dienstleistungen, vermindert um die Vorleistungen. Die BWS nach Wirtschaftssektoren gibt Auskunft darüber, welchen Beitrag die einzelnen Wirtschaftssektoren zur Gesamtwertschöpfung leisten.

Auf den primären Sektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei) entfielen 2022 rund 1%, auf den sekundären Sektor (Gewinnung von Rohstoffen, Herstellung von Waren, Energie und Wasser, Bau) rund 28% und auf den tertiären Sektor (Erbringung von Dienstleistungen) rund 71% der BWS (Österreich: 2% primärer Sektor, 28% sekundärer Sektor, 70% tertiärer Sektor).*

Im Jahr 2022 waren rund 4% der Erwerbstätigen (regionale Zuordnung nach dem Arbeitsort) im primären Sektor beschäftigt, rund 22% im sekundären Sektor und von rund 74% wurde der Arbeitsplatz dem tertiären Sektor zugerechnet (Österreich: 4% primärer Sektor, 22% sekundärer Sektor, 74% tertiärer Sektor).*

* Die Summe der Anteile der drei Wirtschaftssektoren kann aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügig von 100% abweichen.

Die oben beschriebenen (auf den Arbeitsort bezogenen) Indikatoren zum regionalen Wirtschaftsniveau und zur regionalen Wirtschaftsstruktur erlauben Rückschlüsse hinsichtlich der Ausstattung einer Region mit Unternehmen und Arbeitsplätzen sowie der wirtschaftlichen Attraktivität einer Region.

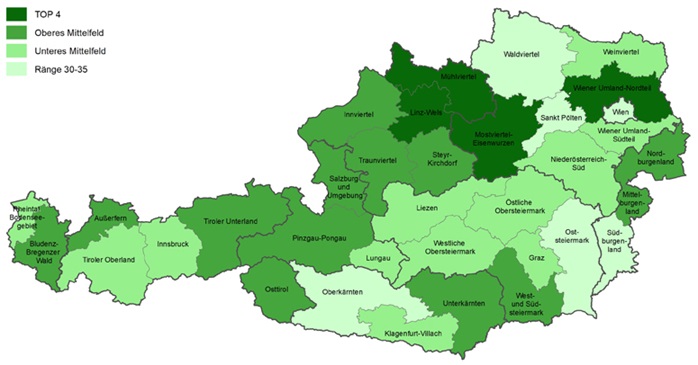

Zur Analyse des Wohlstandsniveaus der in der Region ansässigen Wohnbevölkerung wurde nun für die Arbeitsmarktprofile eine spezielle Berechnungsmethode angewandt. Die Verknüpfung verschiedener „Wohlstandsindikatoren”** und die daraus abgeleitete synthetische Gesamt-Rangreihung ermöglichen es, das Wohlstandsniveau der österreichischen NUTS 3-Regionen*** nach dem Wohnort-Prinzip zu erfassen. Die dabei verwendeten Indikatoren spiegeln sowohl die Einkommens- als auch die demografische Struktur der Regionen wider und geben somit ergänzende Informationen zu jenen Indikatoren, die sich auf den Arbeitsort beziehen.

In Tirol erreichen die Regionen Osttirol, Tiroler Unterland und Außerfern die besten Gesamt-Rangreihungen (oberes Mittelfeld), die Regionen Innsbruck und Tiroler Oberland bleiben dahinter zurück (siehe Karte 1).

Verknüpfung von „Wohlstandsindikatoren”

** Statistik Austria: Anteil der Über-65-Jährigen 2024, Durchschnittlicher Jahresnettobezug 2021‑2023, Anteil der Teilzeitbeschäftigung 2021‑2023; Arbeitsmarktservice Österreich (bzw. Statistik Austria): Arbeitslosenquote 2022‑2024, Anzahl der Tage in Krankengeldbezug 2022‑2024 je erwerbstätiger Person 2020‑2022, Anteil der 25‑64‑jährigen erwerbsfernen Personen an der Wohnbevölkerung im selben Alter 2022‑2024